Dämmung von A-Z: Wärmebrücken vermeiden und dauerhaft Energie sparen.

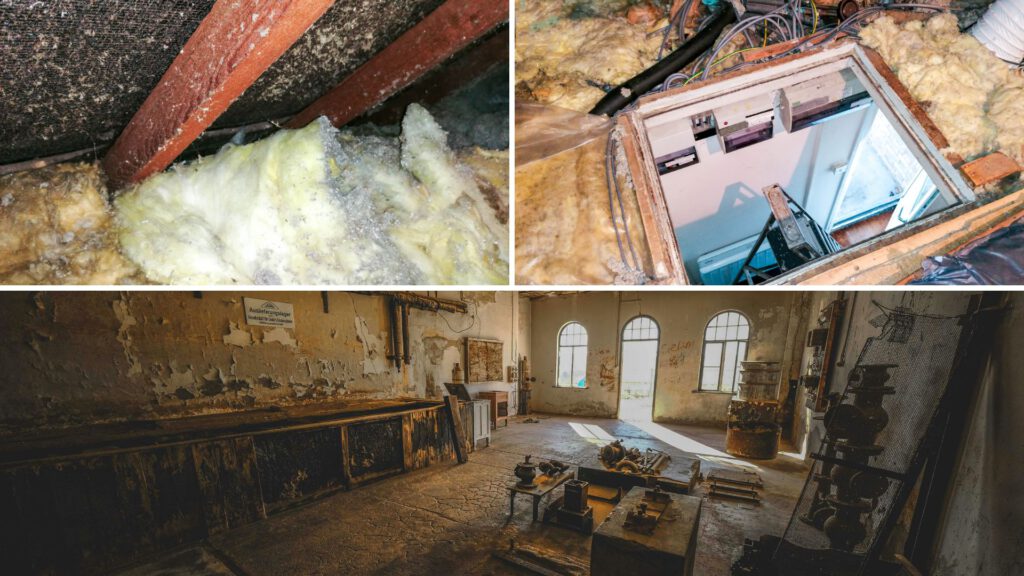

Einleitung: Der unsichtbare Energieverschwender in Ihren Wänden

Jeder Hausbesitzer träumt von einem gemütlichen, warmen Zuhause, in dem die Heizkosten überschaubar bleiben. Doch für viele wird dieser Traum schnell zum Albtraum, wenn die jährliche Heizkostenabrechnung im Briefkasten liegt. Thomas Müller (45), ein Ingenieur aus Kassel, kennt dieses Gefühl nur zu gut. Als er im Winter 2023 die erste Abrechnung für sein Einfamilienhaus aus den 1970ern in den Händen hielt, war der Schock groß: 4.200 Euro. „Ich konnte nicht verstehen, warum wir so viel heizen mussten, obwohl wir immer auf die Temperatur geachtet haben“, erinnert sich Thomas Müller.

Er ahnte nicht, dass der wahre Grund für die explodierenden Kosten ein unsichtbarer Feind war, der sich still und leise durch die Wände seines Hauses fraß: Wärmebrücken. Die Lösung fand sich in einer professionellen Wärmebildaufnahme, die dramatische rote und orangefarbene Stellen an allen Gebäudeecken, Fensterlaibungen und Balkonanschlüssen zeigte. Diese Leuchtspuren waren nichts anderes als ungenutzte Heizwärme, die unaufhaltsam nach draußen entwich. Wie sich herausstellte, waren diese Wärmebrücken für bis zu 30 % seines Energieverlusts verantwortlich.

Ein Jahr später, nach einer sorgfältig geplanten und durchgeführten Sanierung, zahlt Familie Müller nur noch 2.100 Euro für die Heizung – bei deutlich mehr Komfort. In dieser Fallstudie zeigen wir Ihnen, wie auch Sie Wärmebrücken erkennen, effektiv bekämpfen und dauerhaft Energiekosten sparen können. Denn eine kluge Dämmung ist keine Ausgabe, sondern eine Investition, die sich in jeder Hinsicht auszahlt.

Kapitel 1: Was sind Wärmebrücken – und warum kosten sie so viel Geld?

Wärmebrücken, auch als Kältebrücken bekannt, sind das Resultat von Schwachstellen in der Gebäudehülle. Es handelt sich um Bereiche, durch die Wärme schneller nach außen abfließt als durch die angrenzenden, besser gedämmten Bauteile. Das physikalische Prinzip dahinter ist einfach: Wärme fließt immer vom wärmeren zum kälteren Bereich. Wenn ein Bauteil weniger Widerstand gegen diesen Wärmefluss bietet, wird es zu einem bevorzugten Weg für die entweichende Energie.

Man unterscheidet im Wesentlichen zwei Arten von Wärmebrücken:

- Geometrische Wärmebrücken: Diese entstehen durch die Form des Gebäudes. An den Ecken eines Hauses ist die äußere Oberfläche größer als die innere, was den Wärmeverlust verstärkt. Auch Erker, Balkonanschlüsse oder Giebelwände fallen in diese Kategorie, da sich die Oberfläche, über die Wärme abfließen kann, vervielfacht.

- Materialbedingte Wärmebrücken: Diese entstehen durch Bauteile mit höherer Wärmeleitfähigkeit, die andere Materialien durchdringen. Ein klassisches Beispiel ist eine Stahlbetonstütze, die in ein Mauerwerk eingebaut ist. Beton leitet Wärme deutlich besser als Ziegel oder Porenbeton und wird so zur direkten „Leitung“ für die Heizwärme. Auch Fensterrahmen und -laibungen oder Leitungen, die die Gebäudehülle durchdringen, können solche Schwachstellen sein.

Die finanziellen Auswirkungen dieser Phänomene sind enorm. Bei einem ungedämmten Einfamilienhaus können Wärmebrücken bis zu 30 % der gesamten Heizwärme entweichen lassen. Rechnen wir das an einem Beispiel durch: Ein typisches Einfamilienhaus verbraucht 20.000 kWh Gas pro Jahr. Bei einem aktuellen Gaspreis von 12 Cent/kWh bedeutet das:

20.000 kWh/Jahr×30%=6.000 kWh Verlust 6.000 kWh×0,12 €/kWh=720 €/Jahr Mehrkosten

Diese Mehrkosten treten Jahr für Jahr auf, solange die Wärmebrücken nicht behoben werden. Doch es geht nicht nur ums Geld. Wärmebrücken sind auch eine Gefahr für Ihre Bausubstanz und Ihre Gesundheit. An den kalten Stellen, an denen die Wärme nach außen entweicht, kann die Luftfeuchtigkeit kondensieren und Schimmelpilzbildung begünstigen – oft unsichtbar hinter Möbeln oder in Ecken.

Kapitel 2: Die drei Dämm-Methoden im Vergleich

Um Wärmebrücken zu vermeiden, gibt es verschiedene Dämmmethoden, die je nach Gebäudetyp und den individuellen Anforderungen zum Einsatz kommen.

- WDVS (Wärmedämmverbundsystem) – Der Allrounder Das WDVS ist die am weitesten verbreitete Methode für die Außendämmung. Hierbei werden Dämmplatten aus Materialien wie Polystyrol (EPS), Mineralwolle oder Polyurethan (PUR) direkt auf die Außenfassade geklebt und mechanisch befestigt. Anschließend wird eine Putzschicht aufgetragen, die das System schützt und ihm eine neue, attraktive Oberfläche verleiht.

- Vorteile: Das WDVS ist die effektivste Methode, um Wärmebrücken vollständig zu umschließen. Es schützt die gesamte Bausubstanz vor Witterungseinflüssen und ermöglicht die größten Energieeinsparungen (U-Wert bis 0,15 W/(m²K)).

- Nachteile: Das Erscheinungsbild der Fassade wird verändert, was bei denkmalgeschützten Gebäuden problematisch sein kann. Die Kosten sind relativ hoch, liegen aber im Verhältnis zur Einsparung im grünen Bereich.

- Ideal für: Nahezu alle Gebäude ohne besondere Auflagen, die eine umfassende Sanierung benötigen.

- Kerndämmung – Der Unsichtbare Die Kerndämmung ist die Lösung für Häuser mit zweischaligem Mauerwerk, bei dem eine Luftschicht zwischen der inneren und äußeren Wand vorhanden ist. Hier wird ein Dämmmaterial wie Zellulose oder Polystyrol-Granulat in die Luftschicht eingeblasen.

- Vorteile: Die Methode ist extrem schnell und kostengünstig. Vor allem aber wird die Optik der Fassade nicht verändert, was sie zur idealen Wahl für Gebäude mit Sichtmauerwerk macht.

- Nachteile: Sie ist nur bei zweischaligem Mauerwerk möglich. Die Dämmstärke ist durch die Breite der Luftschicht begrenzt, und die Effizienz ist geringer als bei einem WDVS.

- Ideal für: Gebäude, bei denen eine Außendämmung nicht möglich oder nicht gewünscht ist.

- Innendämmung – Der Retter für Denkmäler Bei denkmalgeschützten Gebäuden oder in Fällen, in denen nur ein einzelner Raum gedämmt werden soll, kommt die Innendämmung zum Einsatz. Dämmplatten aus Kalziumsilikat, Holzfaser oder Mineralschaum werden auf die Innenseite der Außenwände aufgebracht.

- Vorteile: Die Fassadenoptik bleibt vollständig erhalten. Man kann die Dämmung raumweise durchführen. Platten wie Kalziumsilikat regulieren die Feuchtigkeit, beugen Schimmelbildung vor und tragen zu einem gesunden Raumklima bei.

- Nachteile: Die Innendämmung kann zu einem Raumverlust von 5 bis 8 cm pro Wand führen. Die Detailausbildung an Fensterlaibungen und Deckenanschlüssen ist sehr anspruchsvoll, um Wärmebrücken zu vermeiden. Bei Fehlern droht Schimmelbildung in der Dämmschicht.

- Ideal für: Denkmalgeschützte Gebäude, einzelne kalte Räume oder wenn eine Außendämmung aus rechtlichen Gründen nicht möglich ist.

Vergleichstabelle der Dämmmethoden:

|

Methode |

Kosten/m² |

U-Wert nachher |

Wärmebrücken-Risiko |

|

WDVS |

120–180 € |

0,15 W/(m²K) |

Sehr niedrig |

|

Kerndämmung |

60–90 € |

0,25 W/(m²K) |

Mittel |

|

Innendämmung |

90–140 € |

0,30 W/(m²K) |

Hoch (bei Fehlern) |

Kapitel 3: Die 5 kritischsten Wärmebrücken – und wie Sie sie vermeiden

Selbst die beste Dämmung ist nutzlos, wenn die kritischsten Wärmebrücken nicht sorgfältig beseitigt werden. Das sind die fünf größten Problemzonen an einem Haus:

- Balkonanschlüsse: Der Klassiker Balkone sind oft monolithisch mit der Hausdecke verbunden. Die Stahlarmierung leitet Kälte ungehindert ins Innere und sorgt für eiskalte Decken in den angrenzenden Räumen. Die Lösung ist eine thermische Trennung des Balkons, bei der spezielle Dämmelemente verwendet werden, die die Stahlbewehrung unterbrechen. Eine zusätzliche Dämmung der Balkonunterseite kann den Effekt verstärken.

- Fensterlaibungen: Der versteckte Fehler Fenster werden oft in einer ungedämmten Laibung (der Innenwand des Fensters) verbaut. An diesen Stellen kühlt die Wand stark aus, was zu Kondenswasser und Schimmel führen kann. Hier müssen die Laibungen mit mindestens 3 cm Dämmmaterial versehen werden. Zusätzlich muss der Anschluss zwischen Rahmen und Mauerwerk mit einer luftdichten Folie abgedichtet werden, um Zugluft und Feuchtigkeit zu verhindern.

- Deckenanschlüsse: Der Rundum-Verlierer Ungedämmte Geschossdecken oder Ringanker kühlen die gesamte Wand aus. Die Dämmung der Außenwand muss daher nahtlos in die Dämmung der Decke übergehen. Bei einer Innendämmung muss die Dämmung der Wand über die Ecke geführt und mit der Dämmung der Decke verklebt werden, um eine durchgehende Dämmschicht zu schaffen.

- Heizkörpernischen: Der Energiefresser Hinter den Heizkörpern sind die Wände oft dünner. Hier entweicht die Wärme, wo sie am dringendsten benötigt wird. Eine einfache, aber effektive Lösung ist die Anbringung einer speziellen Dämmfolie mit Aluminiumbeschichtung hinter dem Heizkörper. Die Folie reflektiert die Wärmestrahlung zurück in den Raum.

- Rollladenkästen: Der Übersehene Rollladenkästen sind oft ungedämmt und wirken wie kleine Kältefallen. Durch Schlitze und Fugen strömt kalte Luft ins Haus. Es gibt zwei Lösungen: Entweder man tauscht die alten Kästen gegen vorgefertigte, gedämmte Modelle aus oder man dämmt die vorhandenen Kästen mit speziellen Dämmmatten aus Hartschaum nach.

Kapitel 4: Die Müller-Story – So wurde aus einem Energiefresser ein Effizienzhaus

Die Familie Müller lebte in einem typischen ungedämmten Haus aus den 1970er-Jahren. Der Energieverbrauch von 35.000 kWh pro Jahr war alarmierend und die Kosten von 4.200 € unhaltbar.

Der erste Schritt war die Beauftragung eines zertifizierten Energieberaters. Er erstellte ein detailliertes Sanierungskonzept und holte Angebote von verschiedenen Handwerkern ein. Die Familie Müller entschied sich für ein WDVS mit 16 cm dicker Mineralwolle, eine Dachdämmung mit Zellulose und den Austausch aller Fenster gegen eine moderne 3-fach-Verglasung.

Vergleichstabelle der Dämmmethoden:

|

Methode |

Kosten/m² |

U-Wert nachher |

Wärmebrücken-Risiko |

|

WDVS |

120–180 € |

0,15 W/(m²K) |

Sehr niedrig |

|

Kerndämmung |

60–90 € |

0,25 W/(m²K) |

Mittel |

|

Innendämmung |

90–140 € |

0,30 W/(m²K) |

Hoch (bei Fehlern) |

Die Bauarbeiten waren intensiv, aber gut koordiniert. Das Ergebnis hat alle Erwartungen übertroffen. Der Energieverbrauch sank um 49 % auf nur noch 18.000 kWh pro Jahr, und die Heizkosten halbierten sich auf 2.160 €.

„Die größte Überraschung war der Komfortgewinn“, berichtet Thomas Müller. „Wir haben jetzt keine kalten Wände mehr, keine Zugluft und im Sommer bleibt die Hitze draußen. Es ist ein komplett neues Wohngefühl.“

Kapitel 5: Der große Förder-Check – So holen Sie sich Geld zurück

Die Sanierungskosten sind eine große Hürde für viele, doch der Staat unterstützt Sie mit attraktiven Förderprogrammen. Die wichtigste Anlaufstelle ist das BEG (Bundesförderung für effiziente Gebäude). Es bietet:

- BEG EM (Einzelmaßnahmen): Bis zu 20 % Zuschuss für die Sanierung einzelner Bauteile wie Dach, Fassade oder Fenster.

- BEG WG (Wohngebäude): Bis zu 25 % Zuschuss, wenn Ihr Haus nach der Sanierung einen bestimmten Effizienzhaus-Standard erreicht.

- KfW-Kredite: Die Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) bietet zinsgünstige Kredite ab 0,5 % für die Sanierung an.

So beantragen Sie Fördergelder:

- Planung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater. Er kennt alle Programme und erstellt einen individuellen Sanierungsfahrplan.

- Antragstellung: Der Antrag muss vor Beginn der Sanierung gestellt werden.

- Bestätigung: Warten Sie auf die offizielle Bestätigung, die 4 bis 6 Wochen dauern kann.

- Umsetzung: Die Arbeiten müssen von einem zertifizierten Fachbetrieb durchgeführt werden.

- Nachweis: Nach Abschluss der Arbeiten reichen Sie alle Rechnungen und einen Verwendungsnachweis ein, um die Auszahlung der Förderung zu erhalten.

„Unser Energieberater hat 650 € gekostet, aber dafür 14.200 € an Förderung organisiert“, rechnet Müller vor. „Das war die beste Investition in unser Projekt.“

Kapitel 6: Praxis-Tipp: Wärmebrücken selbst erkennen – der 5-Punkte-Check

Bevor Sie einen Energieberater beauftragen, können Sie Ihr Haus selbst auf Schwachstellen überprüfen.

- Der Winter-Check:

- Kondenswasser: Beschlagen Ihre Fenster im Winter an den inneren Rändern? Das deutet auf eine kalte Laibung hin.

- Kalte Wände: Halten Sie Ihre Hand an die Wände, besonders in den Ecken oder hinter Möbeln. Fühlen sie sich deutlich kälter an als der Rest des Raumes?

- Schimmelbildung: Schimmel in den Ecken oder an kalten Außenwänden ist ein deutliches Warnsignal für eine Wärmebrücke.

- Der Werkzeug-Check:

- Wärmebildkamera: Sie können eine Wärmebildkamera für ca. 80 € pro Woche mieten. Die Aufnahmen zeigen Ihnen farblich genau, wo Wärme entweicht.

- Oberflächenthermometer: Mit einem einfachen Infrarot-Thermometer (ab 25 €) können Sie die Temperatur der Wände messen und die kalten Stellen finden.

- Feuchtigkeitsmesser: Ein Feuchtigkeitsmesser (ab 30 €) kann die Gefahr von Kondensation an den Wänden aufzeigen.

- Der Energie-Check:

- Hohe Heizkosten: Ein Energieverbrauch von über 150 kWh pro Quadratmeter pro Jahr gilt als hoch und deutet auf Schwachstellen hin.

- Unbehaglichkeit: Kalte Räume trotz ausreichender Heizung sind ein deutliches Zeichen.

- Zugerscheinungen: Fühlt sich kalte Luft an Fenstern und Türen an? Auch hier kann eine simple Kerze helfen: Flackert die Flamme, haben Sie eine undichte Stelle.

Kapitel 7: Die häufigsten Fehler bei der Dämmung – und wie Sie sie vermeiden

Selbst bei der fachgerechten Umsetzung einer Dämmung können Fehler passieren, die die Wirksamkeit massiv beeinträchtigen.

- Fehlende Luftdichtheit: Die Dämmung muss von einer Dampfbremse geschützt werden, die verhindert, dass feuchtwarme Innenluft in die Dämmung gelangt. Bei fehlender oder fehlerhafter Abdichtung kann die Feuchtigkeit in der Dämmung kondensieren und die Dämmwirkung massiv reduzieren.

- Falsche Materialwahl: Eine Innen- und Außendämmung muss aufeinander abgestimmt werden. Wenn die Fassade sehr dicht ist, sollten Sie eine diffusionsoffene Innendämmung verwenden, damit die Feuchtigkeit nach außen entweichen kann.

- Ungenügende Detailausbildung: Die größte Schwachstelle ist der Übergang der Dämmung an Ecken und Kanten. Hier muss der Dämmstoff überlappt und nahtlos verklebt werden.

- Vernachlässigte Gebäudephysik: Ein professioneller Energieberater führt eine Kondensationsberechnung durch. Sie stellt sicher, dass sich in keiner Schicht des neuen Wandaufbaus Kondenswasser bildet, das auf Dauer die Bausubstanz schädigt.

„Unser Handwerker hat jeden Anschluss mit der Wärmebildkamera geprüft“, berichtet Thomas Müller. „Das kostete Extrazeit, aber sicherte den Erfolg und gab uns die Gewissheit, dass alles perfekt ausgeführt wurde.“

Fazit: Dämmung lohnt sich – finanziell und fürs Wohlgefühl

Die Geschichte der Familie Müller ist ein leuchtendes Beispiel dafür, dass sich eine durchdachte Dämmung in vielerlei Hinsicht auszahlt. Sie ist keine Ausgabe, sondern eine Investition, die nicht nur den Wert Ihrer Immobilie steigert, sondern auch zu einem unvergleichlichen Komfortgewinn führt. Mit den aktuellen Förderprogrammen amortisieren sich die Kosten in 10–15 Jahren – und danach sparen Sie Jahr für Jahr bares Geld.

Dämmung ist aktiver Klimaschutz. Wer heute in die Energieeffizienz seines Hauses investiert, trägt dazu bei, den CO₂-Ausstoß zu senken und die Zukunft nachhaltiger zu gestalten.

Sie wollen wissen, welche Dämmung zu Ihrem Haus passt? Unsere zertifizierten Energieberater erstellen eine individuelle Wirtschaftlichkeitsberechnung, die genau auf Ihr Gebäude zugeschnitten ist – inklusive Förderoptimierung.

🏡 Jetzt Dämmungs-Check buchen: www.parbau.de

Stellen sie Ihre Anfrage